En mai dernier, se tenait à Victoria (Ile de Vancouver), le 25ème International Seaweed Symposium, l’occasion pour plusieurs centaines de chercheurs et d’entreprises de présenter leurs travaux sur les algues.

Acteur français majeur de la filière algue, le CEVA a présenté différents projets portant à la fois sur les aspects environnementaux et sur le développement des pratiques culturales.

Depuis plus de 20 ans, le CEVA réalise une surveillance aérienne des échouages d’algues vertes sur l’ensemble de la façade atlantique et de la manche en France. Cette surveillance s’inscrit dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau afin d’évaluer le niveau d’eutrophisation des masses d’eau côtières et de transition (estuaire, ria). Depuis 2010, l’Etat a lancé un plan pour lutter contre les algues vertes (PLAV) en mettant en place des stratégies pour limiter les fuites d’azote provenant des bassins versant Bretons. Malgré cela, le phénomène des marées vertes en Bretagne reste une préoccupation majeure d’un point de vue écologique, sanitaire et économique. Afin de mieux comprendre ce phénomène et accompagner les acteurs territoriaux, une vaste étude a été menée sur les 8 principales baies sableuses en Bretagne impliquée dans le PLAV et a été mise à l’honneur durant le congrès. S’appuyant sur la base de données de surveillance (2003-2020), les objectifs de ce travail étaient d’étudier les évolutions inter et intra-annuelles de l’échouage des ulves, et d’évaluer les paramètres déterminant le renouvellement annuel des marées vertes. Trois questions étaient ainsi posées : La dynamique des échouages d’ulves était-elle homogène sur l’ensemble des « hot spots à marée verte » bretons ? Comment les flux terrigènes en azote et les conditions hivernales contrôlent-ils la reconduction annuelle du phénomène de marée verte ? Quelle est l’évolution à long terme du phénomène de marée verte en Bretagne dans un contexte de changement climatique ?

Le suivi pluriannuel des échouages d’ulves nous indique que plus de la moitié des échouages ont lieu dans la baie de Saint Brieuc à l’échelle de la Bretagne. Cette baie illustre relativement bien la reconduction annuelle du phénomène de marée verte, alimentée par un stock résiduel de biomasse algale en « hibernation » lorsque les conditions hivernales sont relativement calmes. La baisse des flux azotés durant la période estivale reste le facteur permettant de limiter les marées vertes et son phénomène de reconduction, et demeure le seul levier d’action. Au cours de la dernière décennie, des proliférations d’algues opportunistes autres que Ulva spp. (par exemple Ulvaria spp., Pylaeilla littoralis) ont également été observées à l’échelle locale, ce qui peut mettre en évidence des modifications de facteurs environnementaux et/ou climatiques.

Pour plus d’informations, suivez ce lien : https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115173

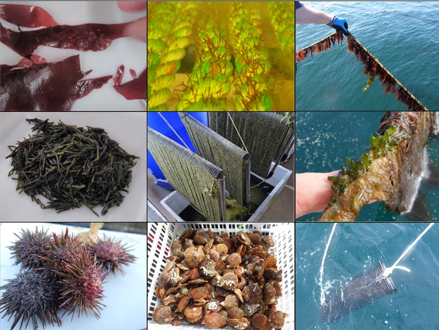

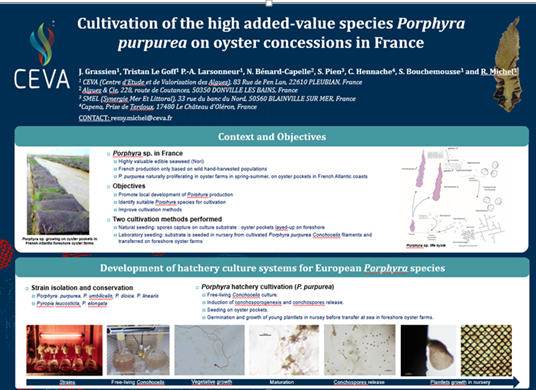

Depuis plusieurs dizaines d’années, le CEVA travail également au développement de la culture des algues à terre et en mer. Ainsi les nombreux travaux réalisés sur la mise au point des méthodes de culture de l’algues rouge Porphyra purpurea ont été mis en lumière. Porphyra sp. (Nori) est une algue rouge et l’une des algues comestibles les plus prisées au monde. La production mondiale de nori se situe principalement en Asie, avec 3 millions de tonnes pour un chiffre d’affaires de 2,7 millions de dollars US en 2018. En France, la production de Porphyra provient exclusivement de la récolte sauvage, notamment en Bretagne, même si différentes régions de France présentent un fort potentiel pour la production de cette algue.

Ainsi, dans le cadre de différents projets collaboratifs, deux méthodes de production de l’algue Porphyra purpurea en parcs ostréicoles ont été étudiées : l’ensemencement naturel par recrutement sur les poches d’huîtres et l’ensemencement artificiel et la culture en écloserie de plantules. Ces deux pratiques ont donné des résultats intéressants. L’ensemencement naturel est plus simple et moins coûteux à mettre en place car il ne nécessite pas de manipulation en laboratoire ni d’installation spécifique de type écloserie. Cependant, cette pratique fait que la production reste très variable d’une année à l’autre, et au sein des zones de culture : vulnérabilité aux aléas climatiques, recrutement d’espèces indésirables et hétérogénéité de la production. L’ensemencement en écloserie nécessite des installations d’aquaculture et de laboratoire qui peuvent rapidement représenter un coût financier important. Cependant, cette méthode de culture améliore l’homogénéité et la qualité de la biomasse produite. Le recul dont nous disposons aujourd’hui sur la culture de Porphyra purpurea nous permet de prévoir une montée en échelle avec la mise en place de projets pilotes de production en parcs ostréicoles.

Le projet DiVal, démarré en 2025 et financé par la région Bretagne et les fonds FEDER, bien que tout juste démarré, a également été mis en lumière. Il porte sur le développement de la polyculture et l’élevage de nouvelles espèces actuellement non cultivées à l’échelle industrielle, afin d’offrir des solutions de diversification innovantes aux producteurs. Nous avons volontairement ciblé des espèces à haute valeur ajoutée : Palmaria palmata, Codium tomentosum, Porphyra purpurea, l’oursins violet et le pétoncle noir. Grâce à leur composition en composés bioactifs spécifiques, les algues sont de plus en plus utilisées sur des marchés de niche à plus forte valeur ajoutée. Cette originalité implique néanmoins des besoins de caractérisation très spécifiques. Le projet DiVal s’attachera également au développement de méthodes d’analyse pour des molécules algales spécifiques, Mycosporin-like Amino Acides ou MAAs, et hétérosides spécifiques d’algues rouges, ainsi qu’au profilage des oligosaccharides de macroalgues, particulièrement recherchés par de nombreux acteurs du marché.